Que sait-on sur les gaz de combat utilisés pendant la Première Guerre mondiale ?

La Première Guerre mondiale a marqué un tournant terrifiant dans l'histoire militaire avec l'introduction des armes chimiques.

Entre

1915

et

1918,

les

champs

de

bataille

européens

sont

devenus

le

théâtre

d'une

guerre

invisible

et

insidieuse,

où

des

nuages

toxiques

ont

semé

la

terreur

parmi les soldats.

Cette

innovation

macabre

a

transformé

la

nature

même

du

conflit,

introduisant

une

dimension

psychologique

dévastatrice

et

forçant

une

course

technologique

sans précédent entre offensive chimique et protection défensive.

L'émergence d'une arme nouvelle : la première attaque au gaz, avril 1915

Le

22

avril

1915

restera

à

jamais

gravé

dans

l'histoire

comme

le

jour

où

la

guerre

moderne

franchit

un seuil moral et technologique irréversible.

À

Ypres,

en

Belgique,

l'armée

allemande

déploie

pour

la

première

fois

une

arme

d'une

nature

totalement inédite : le gaz toxique.

Ce

jour-là,

vers

17

heures,

les

soldats

alliés

observent

avec

perplexité

un

étrange

nuage

vert-jaune

s'élever depuis les lignes allemandes.

Ce

brouillard

chimique,

composé

de

chlore

gazeux,

commence

à

dériver

lentement

vers

les

tranchées françaises, porté par un vent favorable.

Les

conséquences

de

cette

première

attaque

furent

dévastatrices

tant

sur

le

plan

humain

que

psychologique.

Les soldats exposés au chlore ressentent immédiatement une sensation de brûlure intense dans la gorge et les poumons.

Incapables de respirer, suffoquant, crachant du sang, des centaines d'hommes s'effondrent dans les tranchées.

Ceux qui tentent de fuir sont rapidement rattrapés par le nuage toxique, plus lourd que l'air, qui s'infiltre dans les moindres dépressions du terrain.

Cette

attaque

fait

environ

5

000

victimes,

dont

1

200

morts,

et

ouvre

une

brèche

considérable

que

seule

l'arrivée

rapide

de

renforts

canadiens

permet

de

contenir.

L'impact psychologique est tout aussi dévastateur que les pertes matérielles.

Pour

la

première

fois,

les

soldats

doivent

affronter

un

ennemi

invisible,

inodore

au

début,

qui

tue

sans

discrimination

et

contre

lequel

les

fortifications

traditionnelles n'offrent aucune protection.

Cette arme nouvelle viole tous les codes de la guerre conventionnelle et inaugure une ère où la science devient un instrument de destruction massive.

Les

témoignages

des

survivants

décrivent

une

scène

apocalyptique

:

des

hommes

se

tordant

de

douleur,

le

visage

violacé,

cherchant

désespérément

de

l'air

pur, tandis que le paysage lui-même semble empoisonné.

Les principaux gaz utilisés : caractéristiques et effets

Au

cours

de

la

Grande

Guerre,

les

belligérants

ont

développé

et

déployé

un

véritable

arsenal

chimique,

chaque

gaz

possédant

des

propriétés

spécifiques

adaptées

à

des

objectifs

tactiques

précis.

Cette

diversification

des

agents

chimiques

reflète

une

course

technologique

impitoyable

où

chimistes et militaires collaborent pour créer des armes toujours plus efficaces et mortelles.

Comprendre

les

caractéristiques

de

ces

différents

gaz

permet

de

saisir

l'ampleur

de

cette

menace

et

les défis considérables auxquels les soldats étaient confrontés.

Chlore

Le

pionnier

des

gaz

de

combat,

le

chlore

se

présente

sous

forme

d'un

nuage

jaune-vert

caractéristique,

2,5

fois

plus

lourd

que

l'air,

ce

qui

lui

permet

de

s'infiltrer dans les tranchées et les abris.

Il irrite violemment les voies respiratoires, provoque une suffocation progressive et des brûlures chimiques des tissus pulmonaires.

L'exposition entraîne une toux incontrôlable, des crachats sanglants et, dans les cas graves, un œdème pulmonaire fatal dans les 48 heures.

Phosgène

Introduit

fin

1915,

le

phosgène

représente

une

évolution

terrifiante

:

incolore

et

presque

inodore

(légère

odeur

de

foin

moisi),

il

est

beaucoup

plus

mortel

que

le chlore.

Sa

perfide

particularité

réside

dans

son

action

retardée

:

les

symptômes

graves

n'apparaissent

que

plusieurs

heures

après

l'exposition,

lorsqu'il

est

déjà

trop

tard.

Il provoque des lésions pulmonaires profondes et irréversibles.

Responsable de 85 % des décès dus aux gaz toxiques, le phosgène est devenu l'agent chimique le plus meurtrier du conflit.

Gaz moutarde (ypérite)

Introduit en juillet 1917, le gaz moutarde révolutionne la guerre chimique.

Cet agent vésicant attaque non seulement les voies respiratoires mais aussi la peau et toutes les muqueuses.

Il provoque des brûlures chimiques épouvantables, formant d'immenses cloques douloureuses sur tout le corps.

Persistant sur le terrain pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines par temps froid, il contamine les équipements, les armes et le sol lui-même.

Difficile

à

détecter

initialement

(légère

odeur

d'ail

ou

de

moutarde),

il

rend

les

masques

à

gaz

classiques

partiellement

inefficaces

puisqu'il

n'a

pas

besoin

d'être inhalé pour blesser gravement.

Autres agents chimiques

La

panoplie

chimique

s'enrichit

constamment

:

le

diphosgène,

version

plus

stable

du

phosgène,

la

chloropicrine

utilisée

comme

agent

lacrymogène

et

irritant,

l'acide

cyanhydrique

qui

bloque

le

transport de l'oxygène dans le sang.

Chaque

agent

est

sélectionné

selon

des

critères

précis

:

toxicité,

persistance

environnementale,

facilité de production industrielle et d'objectifs tactiques spécifiques.

Cette diversité témoigne de l'industrialisation massive de la guerre chimique.

Cette arsenal chimique transforme radicalement la nature du combat.

Les

soldats

doivent

désormais

identifier

rapidement

le

type

de

gaz

pour

adapter

leur

protection

et

leur réaction.

Certains gaz exigent une évacuation immédiate, d'autres nécessitent de rester immobile pour éviter d'inhaler davantage de toxines.

Cette

complexité

ajoute

une

dimension

cognitive

stressante

au

chaos

déjà

insupportable

du

champ

de

bataille,

où

chaque

seconde

compte

et

où

une

erreur

d'identification peut être fatale.

Objectifs tactiques et propriétés des gaz de combat

L'utilisation

des

gaz

de

combat

pendant

la

Première

Guerre

mondiale

n'était

pas

aléatoire

mais

répondait à une doctrine militaire précise et sophistiquée.

Les

états-majors

ont

rapidement

compris

que

différents

types

de

gaz

pouvaient

servir

des

objectifs

tactiques

distincts,

transformant

ces

armes

chimiques

en

véritables

outils

stratégiques

intégrés aux opérations militaires.

La

sélection

d'un

agent

chimique

particulier

dépendait

de

multiples

facteurs

scientifiques

et

militaires, créant une véritable science de la guerre chimique.

Cette

approche

scientifique

de

la

guerre

chimique

illustre

la

militarisation

totale

de

la

recherche

scientifique pendant le conflit.

Les

laboratoires

universitaires

se

transforment

en

centres

de

développement

d'armes,

les

chimistes deviennent des acteurs essentiels de l'effort de guerre, et la frontière entre science pure et application militaire s'efface complètement.

Cette collaboration entre science et armée préfigure les développements technologiques des conflits du XXe siècle.

La course aux contre-mesures : masques à gaz et équipements de protection

Face à la menace chimique croissante, une course technologique sans précédent s'engage entre les moyens d'attaque et les systèmes de protection.

Cette

compétition

illustre

parfaitement

la

dynamique

de

la

guerre

moderne

où

chaque

innovation

offensive

suscite

immédiatement

une

réponse

défensive,

créant une spirale d'escalade technique.

L'évolution

des

masques

à

gaz,

des

protections

improvisées

de

1915

aux

équipements

sophistiqués

de

1918,

témoigne

de

l'ingéniosité

humaine

mise

au

service

de la survie dans un environnement devenu toxique.

Avril-Mai 1915 : Improvisation désespérée

Totalement

pris

au

dépourvu

par

la

première

attaque

au

chlore,

les

soldats

alliés

improvisent

des

protections

de

fortune

:

compresses

imbibées

d'eau,

de

bicarbonate

de

soude

ou

d'urine

(l'ammoniaque

neutralise

partiellement

le

chlore),

mouchoirs

mouillés

plaqués

sur

le

visage,

lunettes de motocycliste pour protéger les yeux.

Ces

mesures

offrent

une

protection

dérisoire

mais

témoignent

de

la

détermination

des

soldats

à

survivre.

Été 1915 : Premières protections officielles

Les

armées

distribuent

rapidement

des

tampons

respiratoires

imprégnés

de

produits

chimiques

neutralisants

(thiosulfate

de

sodium,

glycérine)

associés

à

des

lunettes étanches.

Le

masque

"M2"

français

combine

un

tampon

de

coton

imbibé

et

des

lunettes,

offrant

une

protection

limitée

mais

permettant

de

gagner

un

temps

précieux

pour évacuer une zone contaminée.

1916 : Révolution technologique

Introduction

des

premiers

véritables

masques

à

gaz

avec

cartouches

filtrantes

au

charbon

actif.

Le

"Gummimaske"

allemand,

le

"Small

Box

Respirator"

britannique deviennent l'équipement standard.

Ces

masques

offrent

une

protection

efficace

contre

le

chlore

et

le

phosgène

grâce

à

des

filtres

multicouches

combinant

charbon

actif

et

réactifs

chimiques

spécifiques.

1917-1918 : Perfectionnement et généralisation

L'"Appareil

Normal

de

Respiration"

(ANR)

français,

le

"SBR"

britannique

amélioré

et

les

modèles

allemands de troisième génération offrent une protection quasi-totale contre les gaz inhalés.

Port

obligatoire

en

permanence

dans

les

zones

de

combat,

exercices

réguliers,

maintenance

rigoureuse : le masque devient un équipement aussi essentiel que le fusil.

Malgré

ces

progrès

considérables,

le

gaz

moutarde

introduit

en

1917

pose

un

défi

insurmontable

aux protections respiratoires classiques.

En

tant

qu'agent

vésicant,

il

attaque

directement

la

peau

exposée,

les

mains,

le

cou,

tout

point

de

contact avec la peau.

Les

soldats

doivent

désormais

porter

des

gants

imprégnés,

des

vêtements

de

protection,

multipliant

l'inconfort

et

la

fatigue

dans

des

conditions

de

combat

déjà épuisantes.

Cette vulnérabilité persistante face au gaz moutarde maintient la terreur chimique jusqu'à la fin du conflit.

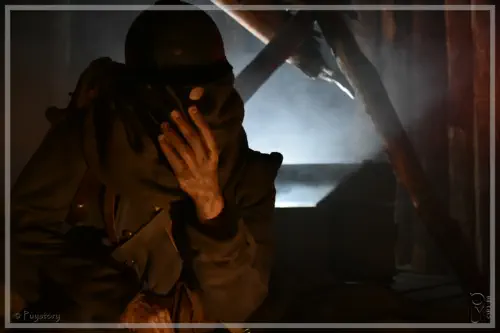

"Le masque à gaz est devenu notre visage. Nous dormons avec, nous combattons avec, nous mangeons avec quand nous le pouvons.

Il transforme chaque souffle en un effort conscient, chaque minute en une épreuve de claustrophobie. Mais sans lui, nous ne sommes rien."

Témoignage d'un poilu français, 1917

L'impact psychologique du port permanent du masque ne doit pas être sous-estimé.

Cet

équipement

encombrant,

qui

déforme

les

traits,

étouffe

la

voix,

limite

la

vision

périphérique

et

rend

la

respiration

laborieuse,

ajoute

une

dimension

de

cauchemar à l'expérience du combat.

Les

soldats

développent

une

dépendance

anxieuse

à

cet

objet

qui

symbolise

simultanément

la

protection

et

la

menace

permanente,

incarnant

parfaitement

l'absurdité déshumanisante de la guerre industrielle.

Conséquences humaines et militaires

Les chiffres de la guerre chimique, aussi accablants soient-ils, ne peuvent transmettre l'ampleur véritable de la souffrance infligée.

Entre

1915

et

1918,

environ

125

000

tonnes

de

gaz

toxiques

sont

déversées

sur

les

champs

de

bataille

européens,

provoquant

près

d'un

million

de

victimes,

dont environ 100 000 morts.

Si

ces

pertes

représentent

"seulement"

4

à

5

%

du

total

des

décès

de

la

guerre,

leur

impact

psychologique

et

leur

signification

symbolique

dépassent

largement

ces statistiques.

Les

gaz

de

combat

incarnent

l'essence

même

de

l'horreur

industrialisée,

une

mort

invisible

et

inéluctable

qui

ne

laisse

aucune

place

à

la

bravoure

ou

à

l'héroïsme traditionnel.

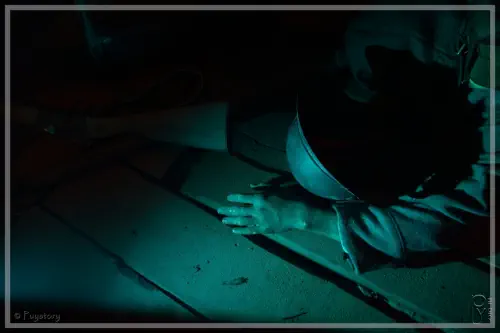

"Les gaz nous ont transformés en spectres.

Des

hommes

rampent

dans

la

boue,

suffoquant,

crachant

leurs

poumons

en

lambeaux,

les

yeux

brûlés, aveugles, criant dans une panique animale.

On ne meurt pas proprement avec les gaz.

On se noie lentement dans son propre sang, on étouffe pendant des heures, des jours parfois.

C'est une mort sale, lâche, indigne.

Une mort qui ne laisse même pas un corps entier à enterrer."

Wilfred Owen, poète et soldat britannique, mort au combat en 1918

Au-delà des morts immédiates, les gaz de combat créent une catégorie tragique de blessés chroniques dont les souffrances se prolongent bien après l'armistice.

Des

dizaines

de

milliers

d'anciens

combattants

survivent

avec

des

lésions

pulmonaires

irréversibles,

condamnés

à

une

vie

de

difficultés

respiratoires,

de

toux

incessante, de vulnérabilité accrue aux infections.

Les

victimes

du

gaz

moutarde

portent

sur

leur

corps

les

stigmates

visibles

de

leur

exposition

:

cicatrices

défigurantes,

cécité

partielle

ou

totale,

voix

détruites,

systèmes immunitaires affaiblis.

Beaucoup développent des cancers des voies respiratoires ou de la peau dans les années suivant leur exposition.

L'évolution tactique de l'utilisation des gaz révèle leur intégration progressive dans la stratégie militaire conventionnelle.

Initialement

déployés

depuis

des

cylindres

statiques

dépendant

entièrement

de

conditions

météorologiques

favorables,

les

gaz

sont

rapidement

intégrés

dans

les munitions d'artillerie.

En 1918, jusqu'à 35 % des obus tirés par les Français et les Allemands contiennent des agents chimiques.

Cette "banalisation" de l'arme chimique témoigne de la désensibilisation progressive des états-majors face aux considérations éthiques.

La guerre totale a franchi un seuil irréversible.

La science, l'industrie et la stratégie militaire convergent pour maximiser la destruction, quel qu'en soit le coût humain et moral.

Héritage et leçons de la guerre chimique

La

guerre

des

gaz

de

la

Première

Guerre

mondiale

a

laissé

un

héritage

complexe

et

durable

qui

continue

d'influencer

les

relations

internationales,

le

droit

de

la

guerre et notre perception collective de la limite entre progrès technologique et barbarie.

Cet

épisode

tragique

a

marqué

un

tournant

dans

l'histoire

de

l'humanité,

révélant

la

capacité

de

notre

espèce

à

instrumentaliser

la

science

pour

créer

des

moyens

de

destruction

d'une

efficacité

terrifiante,

tout

en

catalysant

paradoxalement

les

premières

tentatives

sérieuses

de

régulation

internationale

des

armements.

Cadre juridique international

Le traumatisme collectif de la guerre chimique conduit à un consensus international rare.

Le Protocole de Genève de 1925 interdit l'usage des armes chimiques et biologiques dans les conflits armés, signé initialement par 38 nations.

Cette convention, malgré ses limites (elle n'interdit pas la production ou le stockage), établit un tabou moral qui persiste jusqu'aujourd'hui.

Transformation militaire

La nécessité de riposter rapidement aux attaques chimiques accélère la motorisation de l'artillerie et modifie profondément les doctrines tactiques.

Les

armées

intègrent

définitivement

la

dimension

chimique

dans

leur

planification,

créant

des

unités

spécialisées,

des

réserves

d'équipements

de

protection,

des protocoles de décontamination qui perdurent dans les forces armées modernes.

Précurseur des armes de destruction massive

La guerre chimique de 14-18 préfigure les débats éthiques sur les armes nucléaires, biologiques et radiologiques.

Elle

établit

un

précédent

troublant

:

la

science

fondamentale

peut

être

rapidement

convertie

en

instruments

de

mort

de

masse,

posant

la

question

de

la

responsabilité des chercheurs et de la nécessité d'un contrôle démocratique de la recherche militaire.

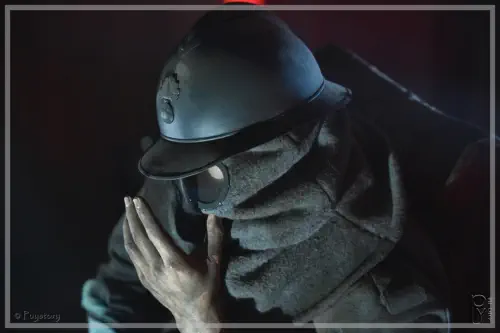

Mémoire collective et symbole

Le

soldat

portant

un

masque

à

gaz

est

devenu

l'une

des

images

iconiques

de

la

Grande

Guerre,

symbolisant la déshumanisation du conflit industriel moderne.

Cette

silhouette

anonyme,

privée

de

visage,

incarne

l'absurdité

d'une

guerre

où

l'héroïsme

traditionnel

n'a

plus

de

place,

où

la

survie

dépend

d'un

équipement

technique

plutôt

que

du

courage individuel.

Les

témoignages

littéraires,

des

poèmes

de

Wilfred

Owen

aux

romans

d'Erich

Maria

Remarque,

ont

gravé dans la conscience occidentale l'horreur particulière des gaz de combat.

Cette

mémoire

culturelle

a

contribué

à

maintenir

le

tabou

moral

contre

les

armes

chimiques,

même

lorsque les considérations stratégiques auraient pu inciter à leur réemploi.

Malgré le Protocole de Genève et le tabou international, les armes chimiques n'ont pas disparu.

Elles

ont

été

utilisées

sporadiquement

tout

au

long

du

XXe

siècle

:

par

l'Italie

en

Éthiopie

(1935-

36),

par

le

Japon

en

Chine

(1937-45),

pendant

la

guerre

Iran-Irak

(1980-88),

et

plus

récemment

en Syrie.

Chaque

violation

ravive

le

souvenir

de

la

Grande

Guerre

et

réaffirme

la

nécessité

d'une

vigilance

constante.

La

Convention

sur

l'interdiction

des

armes

chimiques

de

1993,

qui

interdit

production,

stockage

et utilisation, représente une avancée significative, mais son application demeure imparfaite.

Réflexion finale

L'histoire des gaz de combat de la Première Guerre mondiale nous rappelle que le progrès scientifique n'est pas intrinsèquement moral.

La même intelligence qui peut guérir des maladies et nourrir des populations peut aussi créer des instruments de souffrance indicible.

Notre

responsabilité

collective

consiste

à

maintenir

vivante

la

mémoire

de

ces

horreurs,

non

pour

cultiver

la

haine

ou

le

ressentiment,

mais

pour

nourrir

une

détermination sans faille à ne jamais franchir à nouveau ces lignes rouges.

Les

"gazés"

de

14-18,

victimes

d'une

innovation

technologique

appliquée

sans

considération

éthique,

doivent

rester

dans

nos

consciences

comme

un

avertissement permanent adressé aux générations futures.

Plus d'un siècle après l'armistice, alors que les derniers témoins directs ont disparu, il est essentiel de transmettre cette histoire aux nouvelles générations.

Les gaz de combat de la Grande Guerre ne sont pas qu'un épisode historique parmi d'autres.

Ils représentent un moment charnière où l'humanité a découvert sa capacité à industrialiser la mort de manière invisible et impersonnelle.

Cette

leçon

demeure

d'une

actualité

brûlante

à

l'ère

des

technologies

émergentes,

intelligence

artificielle

militaire,

armes

autonomes,

biotechnologies

duales,

qui posent à nouveau la question fondamentale : comment préserver notre humanité face à notre ingéniosité destructrice ?